かつて成増は「成増」ではなかったと知っていましたか⁉

実は、昔は成増は「石成」と呼ばれており、成増と呼ばれるようになったのは1657年(成増村が成立)のことだそうです。「成増」の地名の由来も諸説あったりするそうです。その後「大字成増」、「成増町」と変遷し、1969年になり成増町、上赤塚町、下赤塚町のそれぞれ一部から現在の成増一丁目から五丁目が成立したとのことです。

成増と石成村

みなさんが住んでいる成増という地名ですが、実は昔は「成増」ではなく「石成」と呼ばれていたそうです。

南北朝時代から室町時代にかけて、現在の板橋区赤塚周辺は「赤塚郷(あかつかごう)」と呼ばれていました。 その赤塚郷の中に、石成村(いしなりむら)という村が存在していました。その石成村こそが現在の成増になります。

1657年成増村の誕生

成増と呼ばれるようになったのは1657年(明暦3年)と言われています。赤塚郷から分村して正式に成増村が誕生しました。

「成増」の由来に関する2説

①石成村説

成増の由来としては諸説あるようですが、その一つに「石成」が転じて「成増」になったのではないかという説があります。

現在の成増にある清涼寺の山号が「石成山」であることや、かつてこの地に石成小学校が存在したことなどが、この説の根拠となっています。

ただ、この説だと、「増」はどこから来たのかわからなかったりします。

②田中左京成益(たなかさきょうなります)節

もう一つの説としては、戦国時代の永正年間(1504年~1521年)に、甲斐国(現在の山梨県)からこの地に移住し開墾を行った田中左京成益という人物の名前にちなんだという説です。 成益は医術にも優れており、近隣の村からも多くの人が訪れたため、「病を治すなら成益へ」と言われるようになり、その名が転じて「成増」になったと伝えられています。 現在でも成増周辺には「田中」という姓の旧家が多く、田中左京成益の子孫であるという家には古文書も残っているそうです。

ただ、この説も「益」と「増」では漢字が違ったりしますので確証はないそうです。

今から500年以上昔の話ですので、正直「成増」の由来は正確には分かりませんが、きっと「成」という文字が今も残っているのは「石成」という旧地名に深いかかわりがありそうです。

成増は一時期消滅した⁉

成増村が成立した 1657年(明暦3年)からしばらくはこの地域は成増と呼称されていました。ただ、その後、一時的に地名としては消滅したことがあります。

1889年(明治22年)の町村制施行により、周辺の村々と合併し、赤塚村(あかつかむら)という新しい自治体の一部となりました。この際、大字(おおあざ)として「成増」という地名は残りましたが、村の名前としては一旦消滅してしまいました。

ただ、1932年(昭和7年)に板橋区が誕生した際に成増町として復活しました。 さらに、1969年(昭和44年)になり住居表示の変更により、成増町、上赤塚町、下赤塚町のそれぞれ一部から現在の成増一丁目から五丁目が成立しました。

成増の昔の地名「石成」を探してみよう

成増の昔の地名「石成」だと分かったので、石成の名残を子供と一緒に探してみました。

石成公園

こちらが石成公園になります。赤塚氷川神社の傍にあります。

滑り台やブランコ、お砂場、また、球技ができるスペースもあったりします。

※球技といえば、ため池公園に球技ができる公園が新しくできるみたいですね。

こちらは石成公園を赤塚側から見た写真になります。球技ができる公園は貴重ですね。

ちなみに、今度ため池公園の横に球技ができる公園が新しくできるそうです。

石成山清涼寺

今度は石成公園の隣になる清凉寺に行ってきました。石成公園のすぐ隣にあります。

少し境内に入らせて頂くと、清凉寺の本堂の扁額には「石成山」という文字があります。

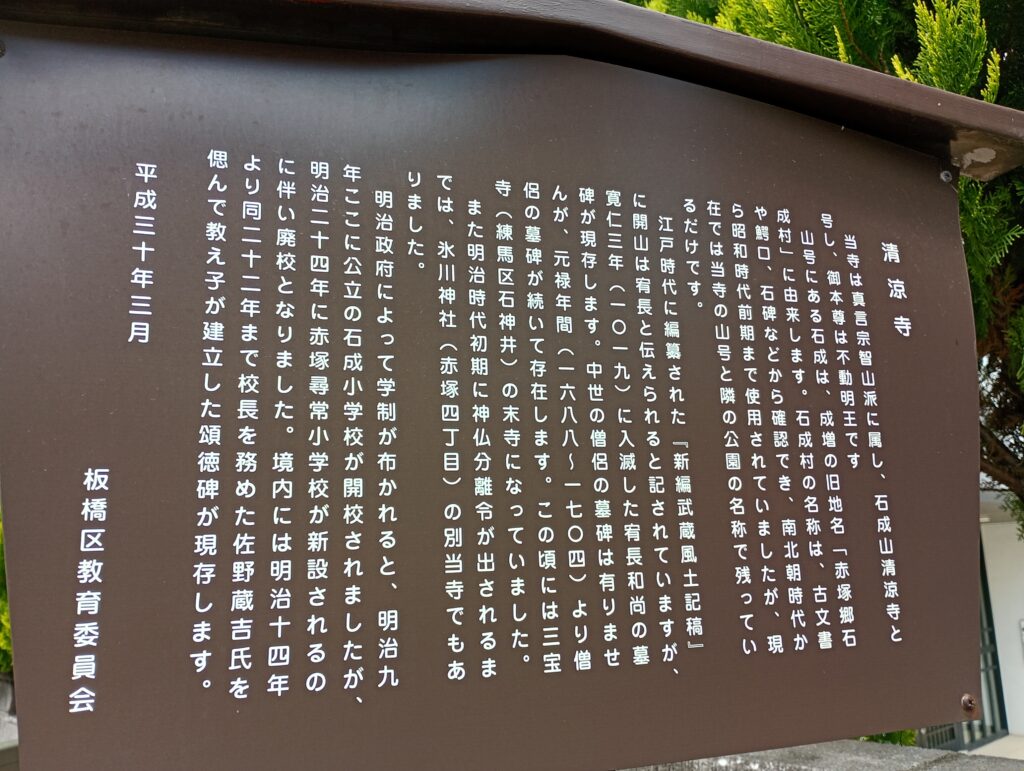

入り口には、石成山清凉寺の歴史が記された案内板がありましたが、南北朝時代から昭和前期まで「石成」という地名は残っていたのですね。

そして、この地にかつては石成小学校が明治9年にできたとか(後に赤塚小学校に統合)。

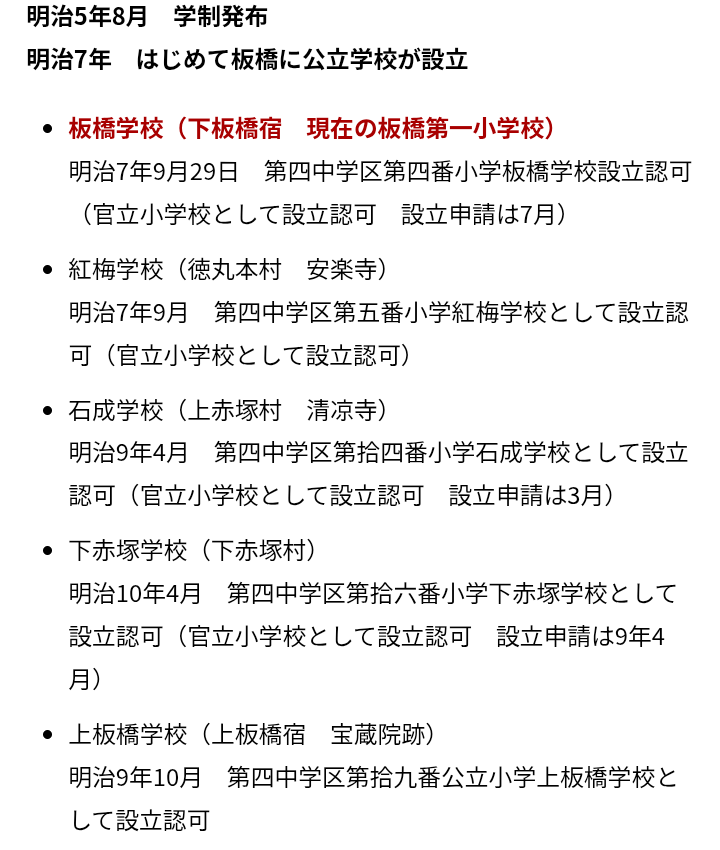

板橋区のHPを拝見すると、明治7年に板橋学校、紅梅学校が成立し、明治9年に板橋区で3番目の小学校として石成小学校が成立したとの記載がありました。

こちらの石碑は石成小学校で教鞭をとられていた佐野先生を教え子たちが偲んで立てたという石碑があります。石碑を立ててもらえるなんて、先生冥利につきますね。

氷川神社

石成山清涼寺の別当寺であったという氷川神社にも、立ち寄らせて頂きました。

別当寺とは、神仏習合の時代に、神社の祭祀や管理を仏教の僧侶が担当する寺院のことです。別当は「別に当たる」という意味で、神社の本職である神職とは別に、僧侶が奉仕する役割を指します。

つまり、石成山清涼寺の僧侶が氷川神社の祭事も担っていたということですかね。今で言う兼業の先駆けですかね。

参道の入り口には「赤塚乳房大神」の石碑が建っています。

赤塚乳房大神は、東京都板橋区赤塚にある樹齢約1,750年以上の欅の大木といわれています。この木は、乳房の病に霊験があるとされ、多くの女性の信仰を集めてきました。また、明治時代の落語家・三遊亭円朝が創作した怪談話「怪談乳房榎」の舞台の一つともされており、文化的にも貴重な樹木となっています。

氷川神社の参道横にある宮前公園です。お寺や神社の周りには公園があって、子供が集まってくるのですかね。