少子高齢化に伴い全国的に学校の統廃合が行われていますが、人口が増加する東京23区の練馬区においても統廃合が検討されている学校があります。県境と区境に囲まれた全校生徒137名5学級の練馬区旭町「豊渓中学校」の行方を記事に綴ります。

豊渓中学校

練馬区立豊渓中学校(ねりまくりつ ほうけいちゅうがっこう)は、東京都練馬区旭町にある公立中学校です。

1947年(昭和22年)に板橋区立豊渓中学校として設立され、練馬区独立に伴い練馬区立豊渓中学校となりました。

| 名称 | 練馬区立豊渓中学校(ねりまくりつ ほうけいちゅうがっこう) |

| 創立 | 1947年 |

| 住所 | 〒179-0071 東京都練馬区旭町3丁目5番10号 |

| アクセス | 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増駅」より徒歩約15分 東武東上線「成増駅」より徒歩約18分 |

| 電話番号 | 03-3977-1011 |

| サイト | HP |

戦前はこの地には兎月園という遊園地や料亭を備えた複合テーマパークがあり、豊渓中学校はそのテーマパークの一部でした。

豊渓中学校と統廃合

練馬区では、少子化に伴う学校の適正配置(統廃合)が進められており、2024年3月に「第二次区立小・中学校および区立幼稚園の適正配置基本方針」が策定され、当該基本方針に基づき2024年12月「第二次実施計画(素案)」が発表され、豊渓中学校が統廃合される対象校の一つに挙げられています。

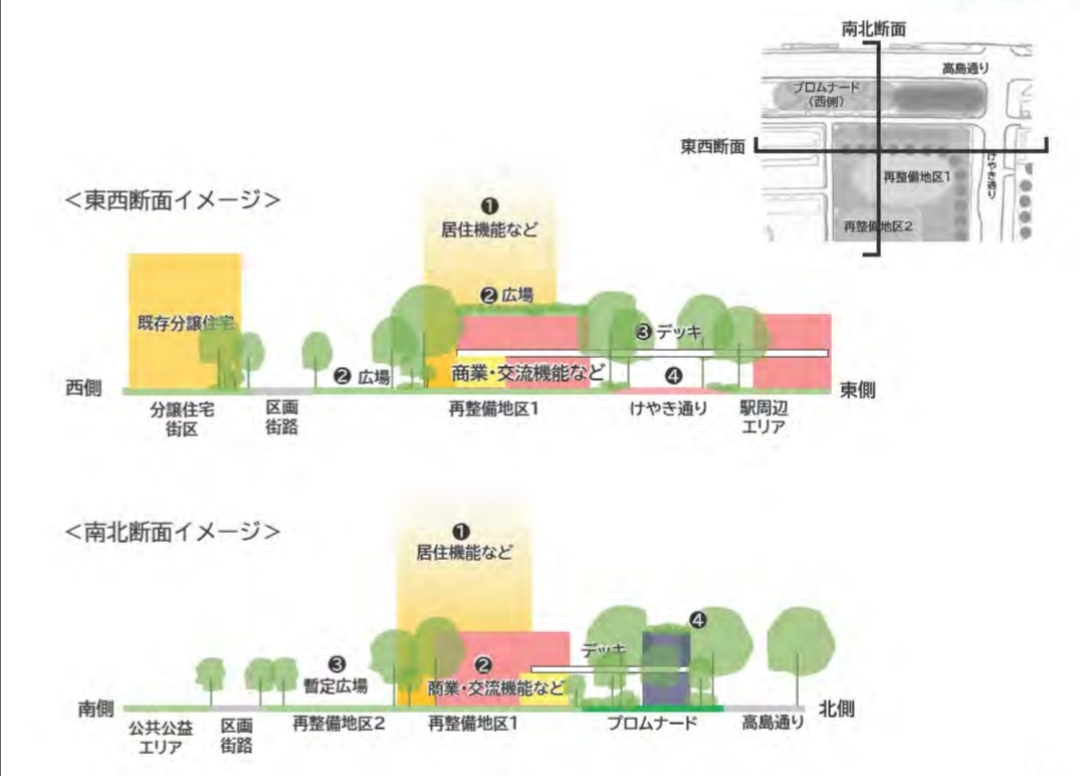

※練馬区HPより転載させて頂いております。

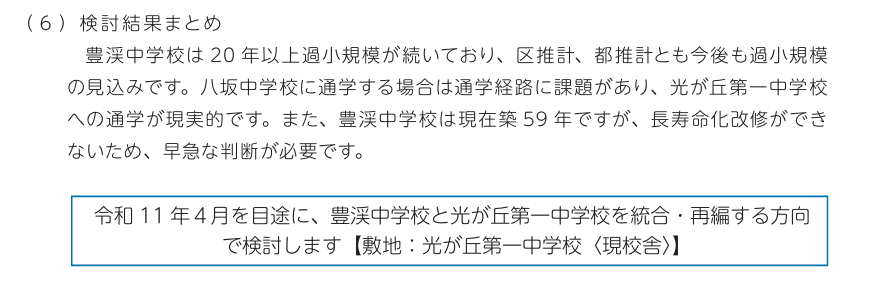

具体的には、令和11年度(2029年)4月に豊渓中学校と光が丘第一中学校との統合・再編が検討されています。

しかしながら、2025年1月及び3月に実施された住民説明会の場では、当該計画について、地域や保護者からの反対意見も多く、今後の動向が注目されています。

何故統廃合か⁉~少子化と単学級~

※練馬区のHPより転載させて頂いております。

練馬区の資料によると、2024年4月時点で豊渓中学校は5学級(生徒数137人)であり、2044年(令和26年)の推計でも5学級(生徒数128人)と、区内で最も学級数が少ない中学校の一つとされています。

練馬区が示す基準では、「単学級(1学年1学級)」ではクラス替えができないため、交友関係が固定化しやすく、多様なものの見方・考え方に触れる機会が少なくなるとしています。 また、教員数が少なく、授業改善の取り組みや部活動などが制限される可能性や、教員一人あたりの校務負担が増加する可能性も指摘されています。

こうした少子化と単学級という点が、豊渓中学校の統廃合の背景にあります。

旭町小学校から豊渓中学校まで実質的に九年間にわたり1~2学級だったりしますので、確かにクラス替えや級友の固定化という課題はあるのかもしれません。

豊渓中学校の児童数が少ない背景

練馬区の人口は実は減少傾向にあるわけではなく、住宅開発で人口流入がある地域もあり、総体としてはむしろ増加傾向にあります。なぜ、練馬区という東京23区の一角で中学校の統廃合が検討されているのでしょうか。

区境、県境という立地

豊渓中学校は、練馬区の北部に位置し、東側は板橋区、西側は埼玉県和光市に接しています。このような地理的条件は、豊渓中学校が児童・生徒を確保できる学区域を実質的に限定することになり、生徒の母数が少なくなってしまいます。

加えて、駅周辺こそ家族世帯向けのマンションもありますが、中学校周辺は一軒家を中心とした住宅街となっており、成増駅周辺のような大規模マンションの開発も行われておらず、子供の数が大きく増加することもありませんでした。

そのため、少子高齢化の波が旭町周辺にも押し寄せる中で、子供の数が徐々に減少していきました。

成増周辺の受験率の高さ

豊渓中学校は練馬区立旭町小学校と隣接しており、多くの生徒は旭町小学校から進学します。旭町小学校の生徒数を見ると、各学年60名前後が在籍しており、クラス数は2クラスとなっています(最下段26行目)。

しかし、成増周辺の小学校は中学校受験率が高いこともあり、中学校に進学する際に10~20名程度他校に進学し、豊渓中学校に進学する生徒は40名を切ってしまい、結果として単学級の学年が生じてしまうことになります。

こうした、成増という中学校受験率が高い地域に位置していることも今回の統廃合の背景の一つにあるのかもしれません。

何故今なのか~校舎の老朽化と財政~

全国的に、学校の統廃合は大きな話題となっています。背景には、前述の少子高齢化と併せて、学校校舎の老朽化の問題があります。

豊渓中学校の校舎は築年数59年(1965年に建築された計算)と老朽化しており、長寿命化改修が難しい状況であるため、学校を継続するためには改築をする必要があります。そのため、旭町に中学校を維持するためには、中学校の建て替えを含めた億単位の改築費がかかることになります。

児童数が将来的にも減少傾向にある中で、半世紀以上にわたり利用可能な校舎を建てるという判断は、経済合理性から考えると難しい判断なのかもしれません。

加えて、学校を維持してくための校舎や体育館などの建物の修繕費、光熱水費(電気、ガス、水道)、清掃費、警備費がかかりますので、そうした負担を少子高齢化が続く練馬区(ひいては税負担という形で区民)の財政に重く乗しかかるという問題もあります。

光が丘第一中学校は光ヶ丘団地の建設ともに1984年にできた学校であり、まだ新しいこと、また、生徒数も豊渓中学校に比べて多いため、今回は豊渓中学校が吸収されることになったようです。

統廃合の動き

区立学校適正配置第二次実施計画

この統廃合計画に対しては、地域住民や保護者の方々から様々な意見がでています。

地域で唯一の中学校であることや、小規模校ならではのきめ細やかな教育、コミュニティ・スクールとしての地域との連携が評価されてきたため、「拙速な決定」「地域との合意形成が不十分」といった意見が多数寄せられました。

| 通学距離の長期化 | 統合により学校が遠くなり、児童生徒の通学時間が長くなる、安全面での懸念が生じます。豊渓中学校の場合は2キロ以上に及ぶ通学経路が発生する見込みです。 |

| 地域のコミュニティの喪失 | 学校は地域の中心であり、統廃合によって地域コミュニティの拠点が失われるという声も多くあります。 |

| 保護者や地域住民の合意形成 | 統廃合は地域の歴史や文化にも関わるため、住民感情に配慮し、丁寧な説明と合意形成のプロセスが不可欠となるが、これが難しいケースも多いです。 |

| 生徒や教職員の精神的影響 | 統合による環境の変化が、子どもたちの精神面に影響を与えたり、教職員の異動や新たな人間関係の構築にストレスが生じたりする可能性もあります。 |

| 地域の魅力の低下 | 学校が近隣にあることは子育て世帯にとって大きな魅力となります。中学校が無くなることで、地域の魅力が低下し、場合によっては流入する住民の減少が地価の低下につながる可能性もあります。 |

| 跡地利用の問題 | 閉校後の校舎やグラウンドの有効活用が課題となります。活用されない場合、荒廃して治安や景観上の問題を引き起こす可能性もあります。光が丘第7小学校や高島第5小学校のケースでも跡地利用の検討が長期化しました。 |

住民説明会

2025年1月10、11日に練馬区教育委員会による第1回説明会、2025年3月22日に第二回説明会が開催されました(1月説明会資料、3月説明会資料)。

説明会では、練馬区が「区立学校適正配置第二次実施計画(素案)」に基づき、少子化による過小規模校化への対応や、教育環境の改善の必要性などを説明してきました。地域住民や保護者(入学予定者を含む)の方々からは多くの意見や反対の声が噴出し、理解を得るには至りませんでした。

これらの強い反対意見を受け、練馬区は当初2025年3月末に予定していた成案化(計画決定)を撤回し、2025年4月以降も保護者や地域との協議を続けていくことを表明しています。

個別説明会(オープンハウス)

練馬区は、集団での説明会だけでなく、個別の面談なども実施して意見を聞く姿勢を示しています。

| 名称 | 個別説明会(オープンハウス) |

| 日時 | 2025年6月27日(金)18:00~20:00 2025年6月28日(土)10:00~12:00 |

| 場所 | 旭町地域集会所 集会室 |

| 内容 | 会場内に計画(素案)の内容を記載したパネルを展示され、職員と個別に質問をすることができます。 |

統廃合の方針

練馬区は住民説明会等のプロセスを経て住民の意見をヒアリングしたうえで、2025年9月に区立学校適正配置第二次実施計画を策定し、豊渓中学校・光が丘第一中学校については、令和11年4月を目途に、豊渓中学校と光が丘第一中学校を統合・再編する方向で検討を進めています

地域の動き

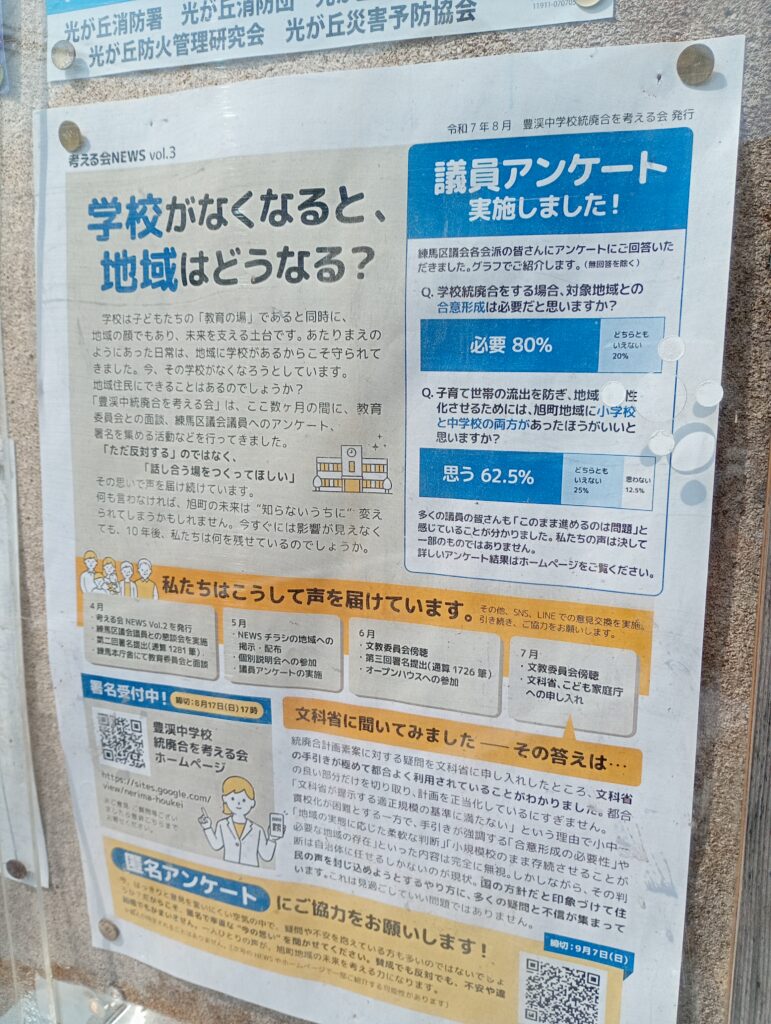

※豊渓中学校統廃合を考える会に了承頂きHPから引用させて頂いております。

こうした統廃合の動きを受け、地域住民の方々が「豊渓中学校統廃合を考える会」を結成し、ニュースレターを発行したり、署名活動(ひねもすさんの店頭)を行ったりしています。

さいごに

本記事を書くにあたり、豊渓中学校を取り巻く事情を改めて学ばせて頂くとともに、行政や政治、また地域住民の想いや考え方に触れました。その中で、それぞれ立場によっていろいろな考えがあることが分かり、どういう旭町の未来図を描いていくかを地域のステークホルダー間で合意形成していくことはとても大変なことであると同時に、とても大事なことだと感じました。

当初、練馬区は「区立学校適正配置第二次実施計画」に基づき、2025年3月までに豊渓中学校の統廃合の方向性を固め、2025年度早々に具体的な検討に入ろうする性急なスケジュールをひいていました。しかし、その姿勢はあまりに一方的に行政の論理を地域住民に押し付けるものであり、ともすると地域住民の学校への想いをないがしろにするものであったとすら感じてしまいます。

2025年1月及び3月の説明会等での地域住民の強い反発を受け、今後練馬区は地域住民と丁寧な対話をとる方向性を示しました。ただ、既に対応が後手に回ってしまっており、一度生じた地域住民の方々の行政への怒りにも近い不信感を払しょくするのは簡単なことではありません。

今後練馬区がどのように地域住民に寄り添った丁寧な対応を行い、旭町の子供たちの将来を考えていくのか、引き続き動向に注視していこうと思います。

地域の声

地元の中学校が無くなるのはとても寂しいです。

光が丘第一中学校にいくよりも、赤塚第二中学校の方が近いからそっちに行きたい。

住民との合意形成なしに中学校が無くなるというのは、さすがにおかしい。きちんと説明を尽くすとともに、住民の声にも寄り添って欲しい。

練馬区の区議や都議が色々と本件に関して活動してくれていますが、それ自体は区民の声に寄り添った対応としてありがたいですが、区の計画が策定された時点で時すでに遅しという感が否めず、こうした事態を予見して早期に動けなかったのかと思ってしまいました。覆水を盆に返す努力ではなく、盆に水をとどめている努力ができなかったのでしょうか。

豊渓中学校という名前が少し恥ずかしい名前なので、中学校の時は自分の学校の名前を言いたくなかったです。

統廃合したあとに、土地をどのように地域住民のために活用するのかも含めてセットで検討して欲しい。ただ中学校がなくなるだけでは納得感がない。